La Fondation L’Oréal, en partenariat avec l’Académie des sciences et la Commission nationale française pour l’UNESCO, a dévoilé le palmarès du Prix « Jeunes Talents France 2025 L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science ». L’Université Paris Cité félicite ses 11 doctorantes et post-doctorantes lauréates, dont les recherches contribuent à relever les grands défis scientifiques et sociétaux d’aujourd’hui et de demain.

Portraits des 11 lauréates UPCité du prix Jeunes Talents France l’Oréal – UNESCO.

© Fondation L’Oréal

Chaque année, le Prix Jeunes Talents France L’Oréal-UNESCO Pour Les Femmes et la Science est l’occasion de rappeler la richesse et la diversité des contributions scientifiques apportées par les femmes en France. Cette année, ce sont 34 lauréates, doctorantes et post-doctorantes, qui incarnent le visage d’une science innovante, audacieuse et engagée.

« Notre mission, à la Fondation L’Oréal, est de lever les obstacles, visibles et invisibles, qui freinent encore leur progression. En les soutenant à un moment clé de leur parcours, nous investissons non seulement dans des carrières exceptionnelles, mais aussi dans l’avenir de la recherche. Elles sont de formidables sources d’inspiration pour les futures générations. Le monde a besoin de leur génie, et nous sommes fiers de les accompagner. », explique Pauline Avenel-Lam, directrice exécutive de la Fondation L’Oréal.

Depuis 27 ans, la Fondation L’Oréal s’engage aux côtés des femmes pour contribuer à leur valorisation en science. Le Prix Jeunes Talents récompense des chercheuses dont les travaux contribuent à bâtir un monde meilleur, durable, plus résilient, plus inclusif. Cette année, 699 jeunes chercheuses de 62 nationalités ont candidaté. 34 Jeunes Talents, menant leurs recherches en France métropolitaine ou dans les Outre-Mer, ont été sélectionnées par un jury d’excellence.

L’Université Paris Cité félicite chaleureusement ses 11 lauréates.

Leïla Bessila, doctorante au Laboratoire Astrophysique, Instrumentation, Modélisation (AIM – CEA/Université Paris Cité/CNRS) – École Doctorale Astronomie et Astrophysique d’Ile de France (ED 127)

Leïla Bessila, doctorante en astrophysique, explore le « chant » des étoiles pour percer les secrets de l’Univers. Son parcours, d’ingénieure généraliste puis spécialisé en mathématiques appliquées à la physique, révèle une curiosité insatiable pour la compréhension du monde. Au-delà de ses recherches fondamentales sur les ondes stellaires, elle s’engage activement pour la transmission des sciences. Cofondatrice de l’association Projet Matilda, elle œuvre pour l’égalité des chances et la vulgarisation scientifique, notamment à travers l’illustration.

Tamanna Jain, post-doctorante au Laboratoire de physique de l’École Normale Supérieure (LPENS – CNRS/École Normale Supérieure – PSL/Sorbonne Université/Université Paris Cité)

Originaire de Sonipat en Inde, Tamanna Jain est une chercheuse post-doctorale en cosmologie et gravitation à Paris. Ses travaux se concentrent sur la dynamique des objets astrophysiques compacts tels que les trous noirs et les étoiles à neutrons, qu’elle étudie via les ondes gravitationnelles, des ondulations de l’espace-temps. Parallèlement, elle s’investit activement en Inde pour améliorer l’accès à l’éducation, notamment pour les jeunes filles, et soutient les candidatures d’étudiantes défavorisées aux universités de Cambridge et Oxford.

Mahshid Hashemkhani, post-doctorante au laboratoire Nanomédecine, Biologie Extracellulaire, Intégratome et Innovations (NABI – Université Paris Cité/Inserm/CNRS)

Née à Qazvin en Iran, Mahshid Hashemkhani a découvert très tôt une passion pour la science, particulièrement la chimie et les matériaux nanométriques. Son parcours l’a menée vers la recherche biomédicale en Iran, puis en Turquie via un doctorat sur les nanoparticules à base d’argent pour le traitement du cancer. Mahshid a par la suite obtenu une bourse Marie Curie pour mener un projet postdoctoral en France pour développer des nanoparticules intelligentes afin de traiter les métastases du cancer du côlon. Engagée dans la médiation scientifique, elle souhaite rendre la recherche accessible aux nouvelles générations.

Lise Larcher, doctorante à l’Institut de Recherche Saint Louis (IRSL – Inserm/Université Paris Cité) – École doctorale « Hématologie – Oncogenèse – Biothérapies » (ED 561)

Lise Larcher s’est rapidement passionnée pour la génétique et l’oncologie après sa formation pharmaceutique initiale. Confrontée à des maladies graves dans son entourage, elle décide de s’orienter vers la recherche biomédicale. Ses recherches, menées notamment au laboratoire d’hématologie de l’hôpital Saint-Louis, se concentrent sur l’anémie de Fanconi, une maladie génétique rare. Forte de son engagement pour le progrès médical, Lise se spécialise dans le décryptage des mécanismes d’échappement tumoral visant à identifier de nouvelles thérapies de l’anémie de Fanconi. Maman de deux jumelles de 1 an, Lise Larcher parvient à allier sa carrière scientifique et une vie personnelle et familiale épanouie.

Mana Momenilandi, post-doctorante au laboratoire de génétique humaine des maladies infectieuses (Institut Imagine/Inserm/Hôpital Necker-Enfants malades/Université Paris Cité) – ancienne doctorante à l’École doctorale BioScience Paris Cité (ED 562)

Mana Momenilandi, originaire d’Iran, a développé très jeune une passion pour la biologie, persévérant malgré les défis pour devenir scientifique. Diplômée de l’Université de Téhéran en biologie cellulaire et moléculaire, puis en biotechnologie et après un passage en Belgique, elle obtient un doctorat en immunogénétique en France. Ses recherches ont révélé une maladie immunitaire rare, améliorant la compréhension des cellules sanguines. Aujourd’hui post-doctorante à l’Institut Imagine à Paris, elle étudie les mutations génétiques et les réponses immunitaires. Son parcours combine détermination scientifique et un désir profond de promouvoir un environnement scientifique inclusif, en particulier pour les jeunes femmes qu’elle encadre.

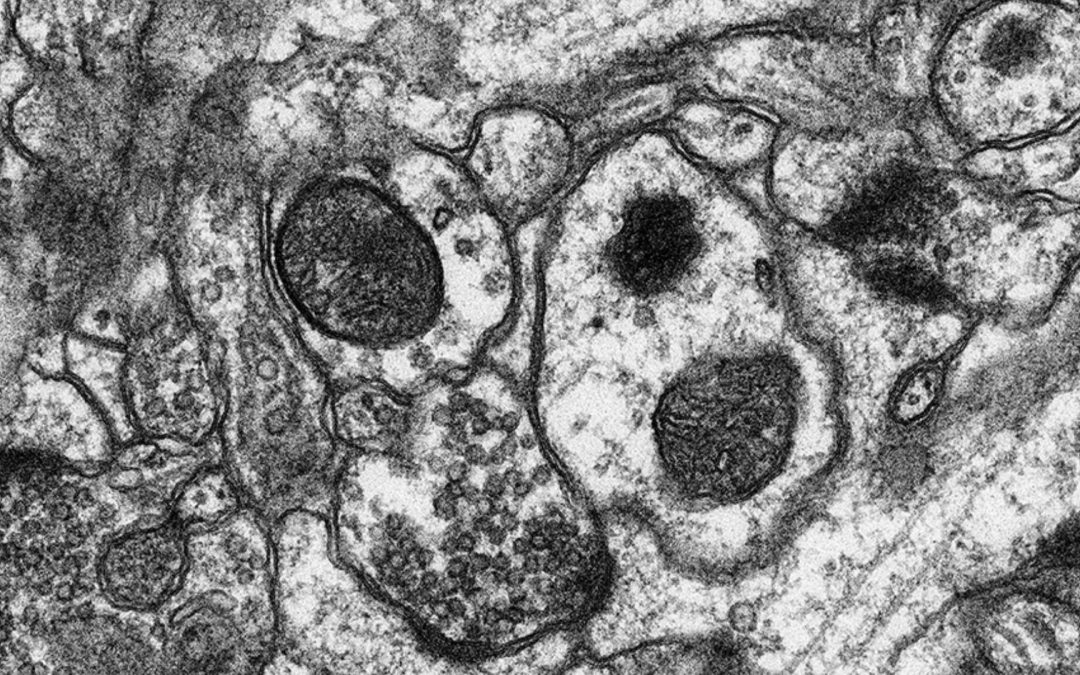

Marie Robert, doctorante et interne en médecine au Centre de recherche sur l’inflammation (CRI – Université Paris Cité/CNRS/Inserm) – École doctorale BioScience Paris Cité (ED 562)

Marie Robert concilie brillamment et avec enthousiasme médecine et recherche alors qu’elle rêvait de devenir joueuse de tennis. Animée par le désir d’aider autrui, son parcours a basculé après la rencontre d’un professeur de médecine interne, puis de son successeur. Dès sa deuxième année d’études de médecine, Marie a intégré un laboratoire de recherche en parallèle de ses stages cliniques, mentorée par un rhumatologue pionnier de la recherche translationnelle. Marie a ensuite développé au cours de son internat un projet de recherche entre l’hôpital Bichat et l’Institut Pasteur. Ce projet lui permet de travailler à l’interface entre le laboratoire et l’hôpital pour étudier le rôle joué par le système immunitaire dans des maladies comme la sarcoïdose et la tuberculose. Ses travaux visent à mieux comprendre ces pathologies pour en améliorer le diagnostic et développer des traitements innovants.

Ludivine Roumbo, doctorante au sein de l’équipe Cycle Cellulaire et Développement à l’Institut Jacques Monod (Université Paris Cité/CNRS) – École doctorale BioScience Paris Cité (ED 562)

Originaire de Guadeloupe, Ludivine Roumbo a traversé les continents pour embrasser sa passion pour la science. De ses premières expériences en laboratoire à sa thèse sur la division cellulaire, elle se consacre à comprendre les mécanismes fondamentaux du vivant. Son parcours, jalonné par la persévérance, témoigne d’une soif de savoir et d’une volonté d’aider. Elle s’engage également activement à partager son expérience et à inspirer les jeunes, notamment via son ancien lycée et son bénévolat à la Protection Civile.

Eulalie Liorzou, doctorante au laboratoire Génétique des génomes (CNRS/Institut Pasteur) – École doctorale BioScience Paris Cité (ED 562)

Eulalie Liorzou s’est lancée dans une voie unique, alliant médecine et recherche. Originaire de la région toulousaine, elle a intégré l’École de l’Inserm Liliane Bettencourt qui soutient les doubles parcours médecine-recherche, avant de poursuivre ses études à l’ENS Paris, où elle s’est spécialisée en génomique et bioinformatique. Aujourd’hui en thèse à l’Institut Pasteur, elle se consacre à l’étude des menstruations, un domaine étonnamment peu exploré. Son parcours témoigne d’un engagement profond pour la science au service de la santé des femmes, avec pour objectif de concilier pratique clinique et recherche.

Sabrina Mechaussier, post-doctorante à l’Institut reConnect (Institut de l’Audition/AP-HP/Inserm/Université Paris Cité/Fondation Pour l’Audition/Institut Pasteur) – ancienne doctorante à l’École doctorale BioScience Paris Cité (ED 562)

Sabrina Mechaussier est une post-doctorante passionnée depuis toute petite par les sciences et la découverte du monde qui l’entoure. Fascinée par les maladies génétiques dès le lycée, elle a débuté son parcours en biologie moléculaire et cellulaire avant de rejoindre l’Institut Pasteur pour étudier les formes génétiques de neuropathies auditives. Rigoureuse et persévérante, elle concilie sa carrière scientifique avec sa vie de famille, un équilibre qui lui est fondamental. Ses travaux contribuent à une meilleure compréhension des mécanismes liés à la surdité génétique, visant à développer de nouvelles stratégies thérapeutiques pour les patients.

Marta Sablik, doctorante au Paris-Centre de recherche cardiovasculaire (PARCC – Université Paris Cité/Inserm) – École doctorale BioScience Paris Cité (ED 562)

Marta Sablik a grandi aux Pays-Bas dans une famille d’origine polonaise, et a très tôt été intéressée par les sciences. Animée par une passion pour l’immunologie, elle a tracé un parcours qui l’a conduite de l’Université Erasmus de Rotterdam à l’Université Columbia à New York, avant de rejoindre la France où elle poursuit aujourd’hui ses recherches. Son approche interdisciplinaire vise à transformer la prise en charge du rejet d’organe pour améliorer la vie des patients transplantés et repousser les frontières de la connaissance scientifique.

Fanny Salmon, doctorante au Centre de Recherche en Epidémiologie et Statistiques (CRESS – Inserm/Université Paris Cité/Université Sorbonne Paris Nord/INRAe) – Ecole Doctorale Pierre Louis de Santé Publique : Épidémiologie et Sciences de l’Information Biomédicale (ED 393)

Après un parcours initial de sage-femme, Fanny Salmon a souhaité enrichir sa pratique clinique en s’engageant dans la recherche, guidée par une profonde soif de comprendre les mécanismes humains. Aujourd’hui doctorante en épidémiologie, elle se consacre à l’étude des déterminants précoces du neurodéveloppement chez les enfants nés prématurés. Sa curiosité et sa passion la poussent à explorer des approches méthodologiques innovantes. Elle s’engage également dans l’enseignement, désireuse de transmettre et d’inspirer les futures générations de professionnels de santé.

À lire aussi

Le transport subcellulaire au service de la mémoire

Une étude issue d’une collaboration internationale, coordonnée par Nicolas Panayotis, chercheur au Saints-Pères Institute for the Neurosciences (SPPIN – CNRS/Université Paris Cité) met en lumière un rôle inattendu de l’importine β1 dans le fonctionnement des synapses...

lire plus

Syndrome coronaire aigu : des premiers résultats prometteurs dans la recherche contre la récidive

À la suite d’un syndrome coronaire aigu (SCA), le risque de récidive d’événement cardiovasculaire majeur (nouvel infarctus, accident coronaire ou décès) est particulièrement élevé. En cause, une inflammation résiduelle ou chronique pour laquelle il n’existe...

lire plus

Consommation de conservateurs : deux études alertent sur un risque accru de cancer et de diabète de type 2

Une consommation plus élevée d’additifs alimentaires conservateurs, utilisés dans les aliments et les boissons transformés industriellement pour prolonger leur durée de conservation, a été associée à une augmentation du risque de cancer et de diabète de type 2. Ces...

lire plus

Une mère sur quatre concernée par des soins irrespectueux en maternité

S’appuyant sur l’Enquête nationale périnatale de 2021, une équipe de chercheuses associant notamment l'Université Paris Cité révèle qu’un quart des mères en France seraient concernées par des soins irrespectueux en maternité, associés à un risque accru de dépression...

lire plus