Au cours de l’hiver 2019-2020, l’étoile Bételgeuse avait surpris le monde entier en subissant une perte soudaine de luminosité visible à l’œil nu. Quelle en était la raison ? Une équipe internationale menée par un chercheur de l’Observatoire de Paris – PSL, au Laboratoire d’études spatiales et d’instrumentation en astrophysique (LESIA – Observatoire de Paris – PSL / CNRS / Sorbonne Université / Université Paris Cité) éclaircit le mystère après une campagne d’observations menée au Very Large Telescope de l’ESO.

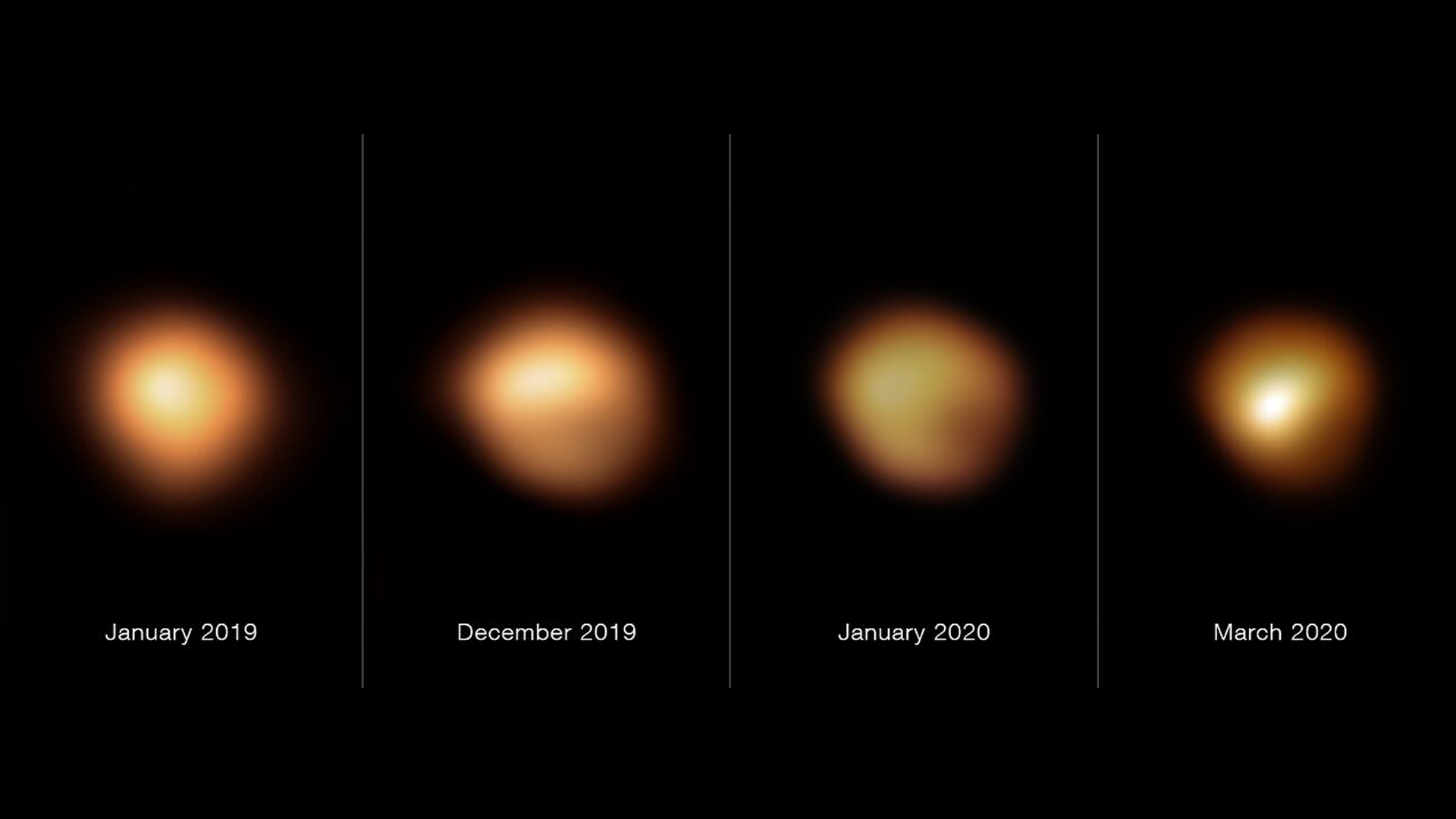

© ESO/M. Montargès et al.

Bételgeuse est la deuxième étoile la plus brillante de la constellation d’Orion (le chasseur). C’est une supergéante rouge et l’une des plus grosses étoiles connues, environ 1 000 fois plus grosse que le Soleil. C’est aussi l’une des étoiles les plus lumineuses de notre ciel, rayonnant comme plus que 100 000 soleils réunis. De telles propriétés impliquent une fin imminente pour ce mastodonte stellaire. Avec un âge de seulement quelques millions d’années, Bételgeuse approche déjà de la fin de sa vie et est vouée à exploser en supernova.

Au cours de l’hiver 2019-2020, Bételgeuse a capté l’attention de la communauté astronomique, en devenant bien moins brillante qu’elle ne l’avait été depuis au moins 150 ans. Pour en comprendre la raison, une campagne d’observations a été menée par une équipe internationale d’astronomes dirigée par un chercheur de l’Observatoire de Paris – PSL au LESIA (Observatoire de Paris – PSL / CNRS / Sorbonne Université / Université Paris Cité), à l’aide des instruments SPHERE au Very Large Telescope de l’ESO (Chili), et GRAVITY équipant son interféromètre, le VLTI.

C’est en comparant deux images de Bételgeuse, l’une prise en décembre 2019, l’autre plus ancienne obtenue en janvier 2019, que l’équipe avait remarqué un assombrissement sur la partie Sud de Bételgeuse, sans pouvoir en déterminer l’origine.

L’équipe a poursuivi ses observations sans relâche et a mis en évidence une activité minimale de l’étoile fin janvier 2020 suivie d’un retour à son niveau nominal de brillance en mars 2020 : « En l’espace de quelques semaines, ce fut une occasion inouïe d’assister à des changements d’ampleur, et encore jamais observés à la surface de l’étoile », commente Miguel Montargès, post-doctorant à l’Observatoire de Paris – PSL et premier auteur de l’étude.

En publiant un article le 17 juin 2021 dans la revue Nature, l’équipe révèle, à travers ses observations inédites de l’étoile, l’origine de sa baisse de luminosité. Deux phénomènes successifs y ont contribué : un refroidissement local s’est produit à sa surface et a provoqué une formation de poussières ; celle-ci a eu lieu devant l’astre, une zone dans laquelle se trouvait aussi un nuage de gaz précédemment éjecté par l’étoile. Ces nouvelles poussières constituent la fameuse poussière d’étoiles. « L’affaiblissement exceptionnel de la luminosité de Bételgeuse nous a permis de voir cette immense étoile expulser en direct sa matière dans l’espace. C’est un phénomène essentiel pour comprendre l’évolution de la matière à l’échelle cosmique. » souligne Pierre Kervella, astronome de l’Observatoire de Paris – PSL au LESIA et coauteur de l’étude.

Observée début 2020, la baisse de luminosité de Bételgeuse avait pu laisser présager son explosion imminente en supernova. Elle serait alors devenue visible en plein jour, et aurait été aussi brillante que la pleine lune, la nuit. Un tel événement n’a pas été observé dans notre Galaxie depuis le XVIIᵉ siècle. Inutile de préciser que les moyens d’observations n’étaient pas aussi précis à l’époque que maintenant.

Si les chercheurs ne savent toujours pas exactement quels sont les signes avant-coureurs d’une supernova, leur publication confirme définitivement que la diminution de luminosité de Bételgeuse n’est pas l’annonce de son agonie imminente.

Pour Emily Cannon de la KU Leuven en Belgique, seconde autrice de la publication, « c’était fascinant de suivre jour après jour l’évolution de la courbe de lumière de cette étoile et de recevoir ses images. Cette étoile, si familière, nous est apparue différente pendant quelques mois, rompant avec la constance du firmament ». Selon Miguel Montargès, « cette avancée va permettre de mieux comprendre le destin des étoiles massives – progénitrices des supernovæ, des étoiles à neutrons et des trous noirs – mais aussi comment elles enrichissent la Galaxie en éléments lourds pouvant être à l’origine de la formation de nouvelles planètes. »

Ces résultats sont le fruit d’une précision inégalée délivrée par les instruments SPHERE et GRAVITY, à la construction desquels les équipes de l’Observatoire de Paris – PSL et du CNRS au LESIA, ont été étroitement associées. Le LESIA développe dès à présent de nouveaux instruments qui permettront à l’avenir de continuer à suivre Bételgeuse avec plus de détails, tel l’imageur par optique adaptative MICADO qui équipera l’Extremely Large Telescope (ELT) de 39 m de diamètre, en cours de construction par l’ESO au Chili.

Ce travail de recherche fait l’objet d’un article intitulé « A dusty veil shading Betelgeuse during its Great Dimming » par Miguel Montargès et.al. est paru le 16 juin 2021 dans la revue Nature.

DOI: 10.1038/s41586-021-03546-8

À lire aussi

Journée mondiale contre le cancer : une mobilisation collective de la Faculté de Santé

Abraha et Pierre : une amitié au service de la mémoire des peuples en temps de guerre

À Paris, les chemins de deux historiens se croisent. L’un arrive d’Éthiopie, portant avec lui des carnets remplis d’observations quotidiennes rédigées pendant la guerre du Tigré. L’autre, français, est spécialiste de l’histoire contemporaine éthiopienne. De cette...

Le rôle clé de la communication intestin-cerveau dans le circuit de la récompense

Menée par Oriane Onimus, doctorante soutenue par la Fondation pour la Recherche Médicale, et dirigée par Giuseppe Gangarossa, professeur à l'Université Paris Cité, une étude publiée le 30 janvier 2026 dans la revue Science Advances révèle que les mécanismes de la...

Prédire le risque d’infection chez le nouveau-né grâce au microbiote vaginal

Sous la coordination du Pr Laurent Mandelbrot (Université Paris Cité), chef du service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital Louis-Mourier AP-HP, des équipes de l’AP-HP, de l’Université Paris Cité, de l’Université Sorbonne Paris Nord, de l’Inserm, de l’Institut...