Des équipes de l’Université Paris Cité, de l’Inserm, de l’Inrae, de l’AP-HP et de l’Université Paris Nord ont montré que l’augmentation de la mortalité néonatale en France pourrait être liée aux inégalités socio-économiques. Cette étude, publiée le 16 septembre 2025 dans la revue BMJ Medicine, révèle que le risque de décès d’un nouveau-né est plus élevé pour les mères vivant dans des communes défavorisées.

Les décès de nouveau-nés sont plus nombreux pour les mères qui résident dans les communes les plus défavorisées au regard de l’indice de désavantage social adapté à la période périnatale élaboré par les scientifiques (image d’illustration).

Alors que la mortalité néonatale augmente en France, une nouvelle étude de l’Inserm, de l’Université Paris Cité, de l’Inrae, de l’Université Paris Nord, et de l’APHP, publiée le 16 septembre dans la revue BMJ Medicine montre qu’elle pourrait être liée aux inégalités socio-économiques. Les chercheuses et chercheurs ont élaboré un indice de désavantage social adapté à la période périnatale et observé que le risque de décès d’un nouveau-né est plus élevé pour les mères qui résident dans les communes défavorisées.

Ces résultats soulignent l’importance de réaliser des audits de l’offre de soin en périnatalité dans chaque territoire, selon les chercheuses et chercheurs.

Une étude de 2022 avait déjà révélé une hausse significative de la mortalité infantile (décès avant un an) en France depuis 2012. Cette étude avait identifié la mortalité néonatale (décès entre la naissance et le 28e jour du bébé) comme principale composante de l’augmentation de la mortalité infantile, mais elle ne permettait pas de savoir quels étaient les territoires et les populations les plus touchés.

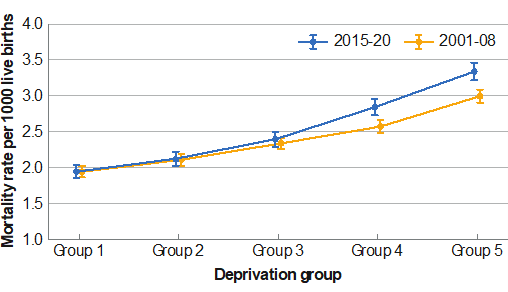

Pour y voir plus clair, une équipe scientifique a mis au point un indice de désavantage social adapté à la période périnatale pour chaque commune de France hexagonale (excepté les communes de moins de 50 ménages, pour lesquelles les données n’étaient pas disponibles), résultant de l’analyse de différents facteurs associés à l’état de santé des nouveau-nés dans de précédentes études : le taux de chômage, le pourcentage de personnes immigrées dans le secteur, celle de locataires, de familles monoparentales, et le revenu médian par ménage. Les scientifiques ont ensuite croisé cet indicateur avec le taux de mortalité néonatale sur deux périodes : entre 2001 et 2008 puis entre 2015 et 2020, en utilisant le Système national de données de santé (SNDS). Les résultats mettent en lumière d’importantes inégalités face à la mortalité néonatale.

« Quelle que soit la période étudiée, les décès de nouveau-nés sont plus nombreux pour les mères qui résident dans les communes les plus défavorisées au regard de notre indice de désavantage social adapté à la période périnatale », observe Jennifer Zeitlin, épidémiologiste et directrice de recherche à l’Inserm, dernière autrice de l’étude.

En analysant plus finement les données, les scientifiques ont constaté que sur la période 2015-2020, les 20 % d’enfants nés de mères vivant dans les communes les plus défavorisées (selon l’indice de désavantage social adapté à la période périnatale) présentent un taux de décès dans les 28 jours suivant la naissance de 3,34 pour 1 000 naissances vivantes, soit un risque environ 1,7 fois supérieur à celui des 20 % d’enfants issus des communes les plus favorisées (1,95 décès pour 1 000 naissances). Plus les mères sont issues d’un territoire défavorisé, plus le risque de décès néonatal est important.

« Si toute la population avait le même risque de mortalité néonatale que les 20 % les plus favorisés, on estime qu’environ un quart des décès, soit 2 496 décès de nouveau-nés, auraient pu être évités rien que sur la période entre 2015 et 2020 », indique Victor Sartorius, le premier auteur.

La comparaison entre les périodes 2001-2008 et 2015-2020 confirme l’augmentation de la mortalité néonatale en France métropolitaine.

Mais « la hausse observée se concentre uniquement dans les territoires défavorisés, alors que la mortalité est restée stable dans le reste du pays », observe Jennifer Zeitlin.

Figure 1 : Taux de mortalité néonatale en France métropolitaine entre 2015 et 2020 et entre 2001 et 2008 en fonction des groupes de désavantage social.

Pour analyser le lien entre mortalité néonatale et désavantage social, les statisticiens ont réparti les naissances en cinq groupes égaux appelés « quintiles », en fonction de l’indice de désavantage social adapté à la période périnatale des mères, sur deux périodes : entre 2001 et 2008, et entre 2015 et 2020. Le premier quintile (groupe 1) correspond aux 20 % d’enfants nés de mères vivant dans les communes les plus favorisées, le dernier quintile (groupe 5), aux 20 % d’enfants nés de mère résidant dans les communes les plus défavorisées. En comparant la période 2001-2008 à la période 2015-2020, les chercheurs ont observé que le taux de mortalité néonatale était resté stable dans les groupes favorisés (1 et 2) et le groupe médian (3). En revanche, ils ont observé une augmentation du taux de la mortalité entre ces deux périodes qui se concentre exclusivement dans les groupes les plus défavorisés (4 et 5). Cette répartition met en évidence les inégalités face à la mortalité néonatale en fonction du désavantage social des mères.

Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer l’association entre le niveau de désavantage social et la mortalité néonatale. Par exemple, des caractéristiques qui ont été liées au niveau socio-économique, comme le surpoids, le tabagisme et l’exposition à la pollution, entraînent un risque plus élevé de prématurité ou de petit poids de naissance chez le bébé, qui sont eux même des facteurs de risque de décès néonatal. Existent également les considérations éthiques et personnelles comme la décision de recourir ou non à une interruption médicale de grossesse pour certaines maladies fœtales.

« Il faut aussi évoquer l’organisation de notre système de soin ; on sait que l’accès aux soins et la capacité des résidents à se saisir du système de santé est réduit dans les territoires défavorisés, ajoute Victor Sartorius. De plus, les forts taux d’occupation dans les unités qui prennent en charge les nouveau-nés en état critique couplés aux sous-effectifs pourraient aussi être une hypothèse parmi les causes à explorer. »

« Selon une récente analyse de la Haute Autorité de santé (HAS), 57 % des événements indésirables graves liés aux soins chez les nouveau-nés, tels que les décès, auraient pu être évités , rappelle Jennifer Zeitlin. La question est donc de savoir comment améliorer l’organisation de l’offre de soins et les conditions de prise en charge des patients, notamment dans les territoires les plus fragiles selon notre indice de désavantage social et périnatal. Cela pourrait passer par un renforcement des effectifs, une meilleure formation des soignants et des infrastructures adaptées, par exemple. »

Pour atténuer les risques, l’équipe de recherche suggère de réaliser des audits de l’offre de soin en périnatalité dans chaque territoire, à l’instar de celui dont les conclusions ont été rendues publiques en 2015 en Seine-Saint-Denis .

« Notre étude montre à quel point les populations défavorisées sont en première ligne face à la mortalité néonatale et souligne l’urgence de mettre en place des mesures de santé publique ciblées sur les zones à haut risque que nous avons identifiées », conclut la dernière autrice.

Référence

Evaluation of area based socioeconomic inequalities and neonatal mortality rates in France: national population based study

Victor Sartorius, Héloïse Torchin, Luc Gaulard, Marianne Philibert, Victoria Butler, Monica Saucedo, Catherine Deneux-Tharaux, Jeanne Fresson, Jennifer Zeitlin.

BMJ Medicine, 2025 | DOI :10.1136/bmjmed-2024-000954

À lire aussi

Covid-19 : des marqueurs rénaux et inflammatoires pour prédire la gravité de la maladie

Des chercheuses et chercheurs de l’Université Paris Cité et de l’Inserm, dans le cadre de l’étude Corimuno-19 promue par l’AP-HP et financée par la Fondation pour la Recherche Médicale et l’ANRS Maladies infectieuses émergentes (ANRS MIE), ont identifié des...

lire plus

Autisme chez l’enfant : la thérapie assistée par les chiens facilite les soins bucco-dentaires

Cordonnée par la Dre Sandrella Hamdan et la Pre Violaine Smail-Faugeron de l’Université Paris Cité, une étude réunissant des équipes de médecine bucco-dentaire de l’hôpital Bretonneau AP-HP, de l’unité de recherche clinique des hôpitaux Necker–Enfants malades et...

lire plus![[Université Paris Cité Éditions] Deux nouveaux ouvrages dans la collection « Démêlés »](https://u-pariscite.fr/wp-content/uploads/2026/01/couvertures-livres1-1080x675.jpg)

[Université Paris Cité Éditions] Deux nouveaux ouvrages dans la collection « Démêlés »

Révéler le travail invisible qui fait tenir nos sociétés et affirmer la liberté de la recherche face à la répression : tels sont les enjeux explorés dans Le cœur du capital. Ces travailleuses de l'ombre qui font tourner le monde, de Fanny Gallot et Hugo...

lire plus

Le transport subcellulaire au service de la mémoire

Une étude issue d’une collaboration internationale, coordonnée par Nicolas Panayotis, chercheur au Saints-Pères Institute for the Neurosciences (SPPIN – CNRS/Université Paris Cité) met en lumière un rôle inattendu de l’importine β1 dans le fonctionnement des synapses...

lire plus