Une étude, menée par des chercheurs du CEA, de l’Inserm et d’Université Paris Cité faisant partie du groupe d’études précliniques (GEPC)* mis en place par l’ANRS | Maladies infectieuses émergentes, a évalué les effets du médicament favipiravir sur les virus Zika et SARS-CoV-2 chez le macaque crabier, modèle animal de référence. Les chercheurs ont montré que la molécule a une activité antivirale contre le virus Zika. En revanche, elle ne présente aucun effet sur le virus du SARS-CoV-2 dans ce modèle et pourrait même être à l’origine d’une aggravation de la maladie.

Pendant la pandémie de Covid-19, nombre de médicaments ont fait l’objet d’essais cliniques sans pour autant apporter de preuve d’efficacité convaincante contre le SARS-CoV-2. Si l’épisode de l’hydroxychloroquine a marqué le grand public, il ne s’agit pas de la seule molécule a avoir fait l’objet d’une étude de la part de la communauté scientifique quant à sa potentielle efficacité. Le favipiravir, qui a été à l’origine développé pour le traitement des grippes sévères, est aujourd’hui utilisé, notamment en Asie, dans la lutte contre la Covid-19. Pourtant les preuves de son efficacité se sont jusqu’à aujourd’hui limitées à des tests in vitro et des études cliniques difficilement interprétables en raison de leur taille ou des risques de biais.

Les scientifiques français du GEPC s’intéressent depuis plusieurs années au favipiravir comme une potentielle arme de première ligne contre les virus émergents, en particulier contre les fièvres hémorragiques virales comme Ebola ou Lassa.

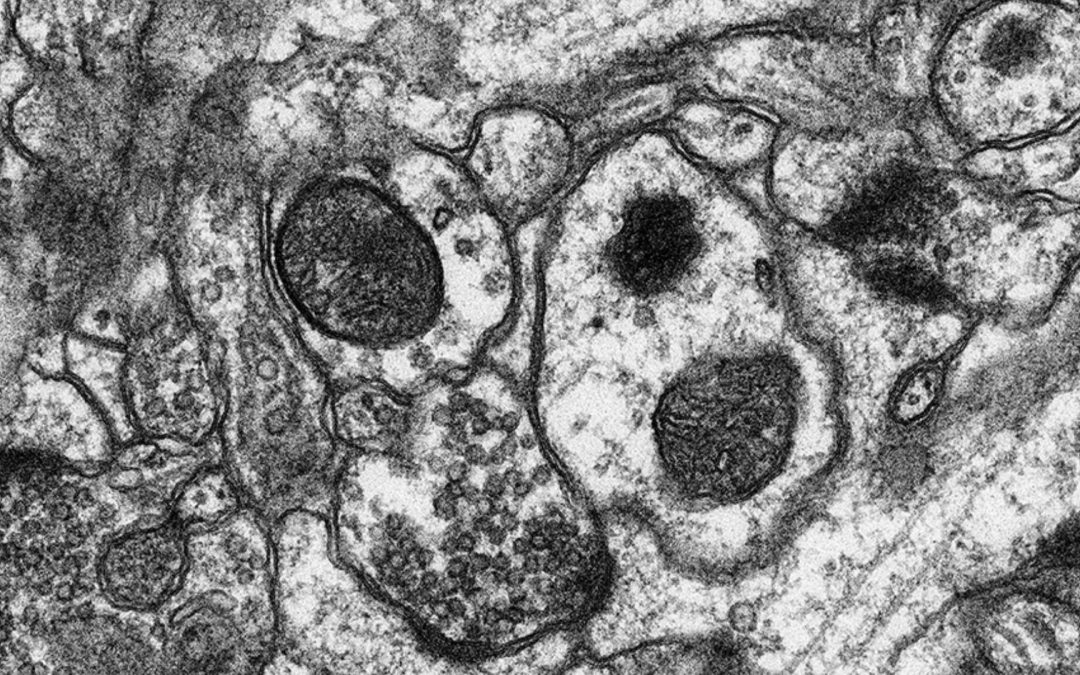

Forts de cette expérience, les chercheurs ont étudié l’activité antivirale du favipiravir contre le SARS-CoV-2 chez l’animal, en administrant différentes doses de favipiravir ou de placebo à des macaques crabiers. Ce modèle expérimental d’infection est très utile car il permet de reproduire une maladie très similaire à celle observée chez l’homme, et avait déjà permis de démontrer l’absence d’efficacité de l’hydroxychloroquine dans une publication parue dans la revue Nature en 2020. Dans ces nouvelles expérimentations, aucun effet sur la charge virale n’a été observé chez les animaux infectés par le SARS-CoV-2 et traités par favipiravir, y compris à des doses élevées. Par ailleurs, une évolution péjorative a même été observée chez quatre animaux suite à la prise de la molécule dont l’état s’est rapidement détérioré.

En suivant le même protocole, les scientifiques ont par ailleurs testé l’efficacité du médicament contre le virus Zika. Leurs résultats montrent que le favipiravir entraîne cette fois une réduction importante de la charge virale chez le primate et soulignent ainsi l’intérêt potentiel de cette molécule dans cette indication.

« Cette étude montre à nouveau l’importance d’une évaluation rigoureuse des médicaments dans des modèles expérimentaux avant leur administration chez l’humain. Alors que la molécule a été testée dans de nombreux essais cliniques, avec des résultats souvent difficilement interprétables, notre étude établit sans ambiguïté l’absence d’efficacité antivirale du favipiravir contre le SARS-CoV-2 », précise Romain Marlin, co-premier auteur de cette étude et chef de projet au CEA, en charge de programmes précliniques en immunothérapie et vaccinologie (IDMIT, Institut de Biologie François Jacob du CEA).

« Ces résultats ne préjugent cependant pas d’une activité du favipiravir contre d’autres virus, comme le montrent nos résultats sur le virus Zika. Des études chez l’humain sont en cours avec le soutien de l’ANRS | Maladies infectieuses émergentes, afin d’évaluer le potentiel du favipiravir dans d’autres indications, en particulier le virus de la fièvre de Lassa, pour lequel nous ne disposons pas de traitement antiviral », explique Jérémie Guedj, directeur de recherche à l’Inserm (laboratoire IAME, Inserm / Université Paris Cité / Université Sorbonne Paris Nord), co-investigateur principal de l’étude avec Roger Le Grand, directeur de recherche au CEA (IDMIT, Institut de Biologie François Jacob).

*Le groupe d’études précliniques (GEPC) qui réunit entre autres des spécialistes des modèles animaux, virologues, cliniciens, pharmacologues, biostatisticiens, vétérinaires, biochimistes et des modélisateurs a été mis en place par l’ANRS | Maladies infectieuses émergentes afin d’évaluer (dans des modèles non humains, in vitro ou in vivo) le plus rigoureusement possible des candidats thérapeutiques avant les essais chez l’humain, et prioriser les molécules les plus prometteuses.

Cette étude a été financée par la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM), l’infrastructure européenne TRANSVAC2, la région Auvergne-Rhône-Alpes, l’ANRS | Maladies infectieuses émergentes (via l’ancien consortium REACTing), le projet ZIKAlliance, qui a reçu un financement du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne.

Références

Antiviral efficacy of favipiravir against Zika and SARS-CoV-2 viruses in non-human primates

Romain Marlin (1), Delphine Desjardins (2), Vanessa Contreras (3), Guillaume Lingas (2), Caroline Solas (3), Pierre Roques (1), Thibaut Naninck (1), Quentin Pascal (1), Sylvie Behillil (4), Pauline Maisonnasse (1), Julien Lemaitre (1), Nidhal Kahlaoui (1), Benoit Delache (1), Andrés Pizzorno (6), Antoine Nougairede (7), Camille Ludot (1), Olivier Terrier (6), Nathalie Dereuddre-Bosquet (1), Francis Relouzat (1), Catherine Chapon (1), Raphael Ho Tsong Fang (1), Sylvie van der Werf (4,5), Manuel Rosa Calatrava (6,8), Denis Malvy (9), Xavier de Lamballerie (7), Jérémie Guedj (2), Roger Le Grand (1).

Nature Communications, 30 août 2022

DOI :https://doi.org/10.1038/s41467-022-32565-w

À lire aussi

Covid-19 : des marqueurs rénaux et inflammatoires pour prédire la gravité de la maladie

Des chercheuses et chercheurs de l’Université Paris Cité et de l’Inserm, dans le cadre de l’étude Corimuno-19 promue par l’AP-HP et financée par la Fondation pour la Recherche Médicale et l’ANRS Maladies infectieuses émergentes (ANRS MIE), ont identifié des...

Autisme chez l’enfant : la thérapie assistée par les chiens facilite les soins bucco-dentaires

Cordonnée par la Dre Sandrella Hamdan et la Pre Violaine Smail-Faugeron de l’Université Paris Cité, une étude réunissant des équipes de médecine bucco-dentaire de l’hôpital Bretonneau AP-HP, de l’unité de recherche clinique des hôpitaux Necker–Enfants malades et...

![[Université Paris Cité Éditions] Deux nouveaux ouvrages dans la collection « Démêlés »](https://u-pariscite.fr/wp-content/uploads/2026/01/couvertures-livres1-1080x675.jpg)

[Université Paris Cité Éditions] Deux nouveaux ouvrages dans la collection « Démêlés »

Révéler le travail invisible qui fait tenir nos sociétés et affirmer la liberté de la recherche face à la répression : tels sont les enjeux explorés dans Le cœur du capital. Ces travailleuses de l'ombre qui font tourner le monde, de Fanny Gallot et Hugo...

Le transport subcellulaire au service de la mémoire

Une étude issue d’une collaboration internationale, coordonnée par Nicolas Panayotis, chercheur au Saints-Pères Institute for the Neurosciences (SPPIN – CNRS/Université Paris Cité) met en lumière un rôle inattendu de l’importine β1 dans le fonctionnement des synapses...