Dans une étude, parue en août 2021 dans la revue Journal of Hazardous Materials, des scientifiques de l’Institut de Physique du globe de Paris, d’Université Paris Cité et du Laboratoire national de métrologie et d’essais ont étudié, pendant un an, l’évolution des concentrations de nanoparticules de titane dans les eaux de surface de trois bassins versants, afin de mieux comprendre les facteurs environnementaux, naturels et anthropiques, ayant une incidence sur le devenir de ces nanoparticules dans la zone critique et plus particulièrement les milieux aquatiques.

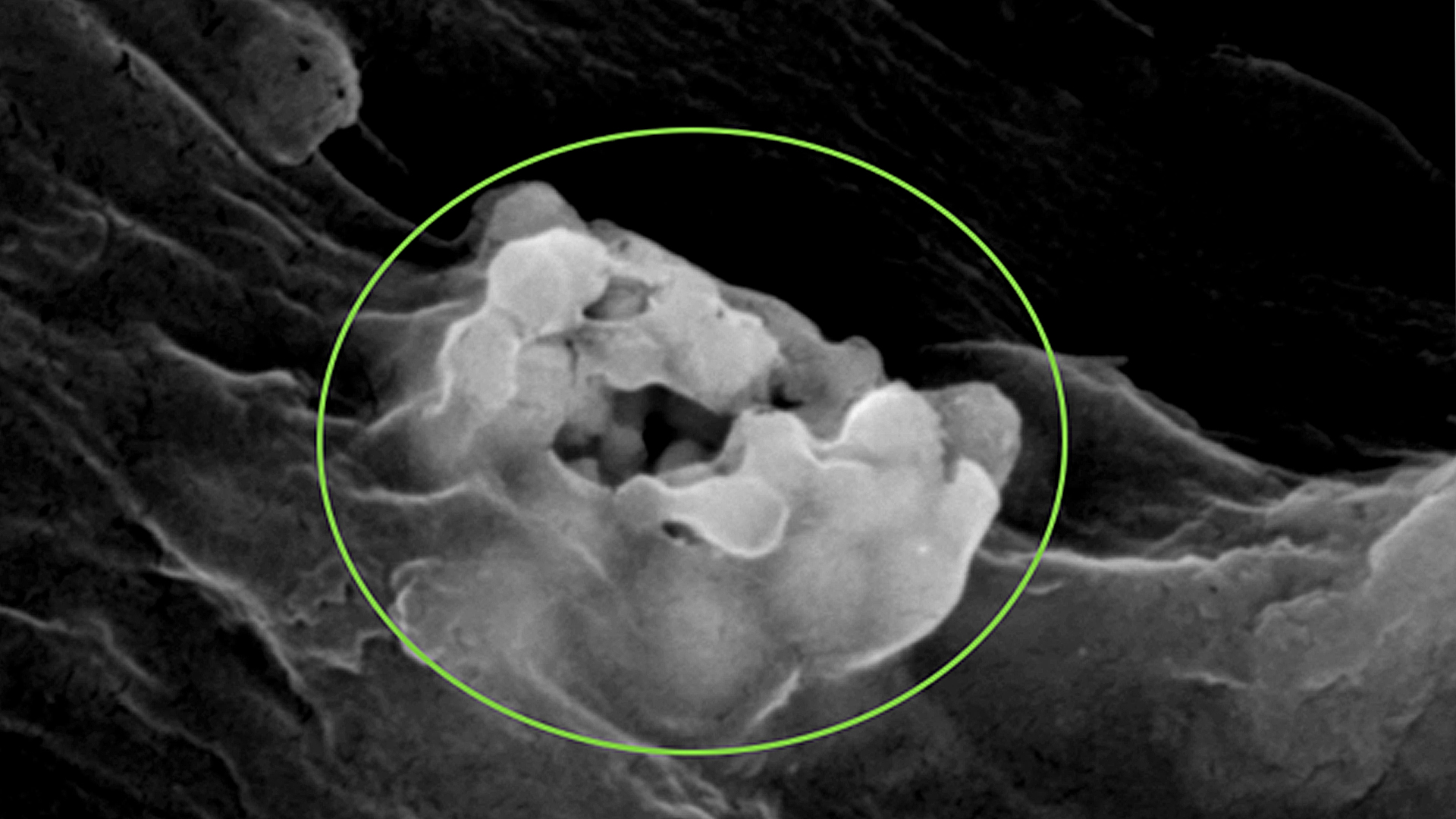

Agrégat de nanoparticules de dioxyde de titane des eaux de surface provenant d’un bassin versant urbanisé (image microscope électronique à balayage)

© IPGP

Le titane, et plus particulièrement le dioxyde titane TiO2, est largement utilisé dans l’industrie, depuis des décennies, comme pigment ou agent de blanchiment notamment. Plus récemment, le dioxyde de titane est aussi de plus en plus utilisé, sous forme de nanoparticules dans les industries cosmétiques, agro-alimentaires ou de l’énergie.

Des quantités non négligeables de titane issues des activités humaines se retrouvent ainsi dans les écosystèmes terrestres et aquatiques et il est donc important de déterminer le devenir de ces rejets.

Mais de telles mesures sont difficiles à mettre en œuvre dans les milieux naturels. D’une part, car les nanoparticules sont difficiles à détecter et quantifier avec les technologies actuelles et d’autres part, parce qu’elles interagissent avec leurs environnements, ce qui rend leur détection plus difficile. Enfin, le titane est aussi naturellement présent dans les eaux de surface, du fait de l’érosion des sols, érosion qui diffère selon l’utilisation du sol, faisant donc aussi varier la quantité de titane naturellement présente.

Il est donc important d’étudier le cycle biogéochimique global du titane dans les écosystèmes pour pouvoir mieux évaluer l’impact des nanoparticules d’origine anthropique sur les milieux naturels.

Dans une étude, parue en août 2021 dans la revue Journal of Hazardous Materials, des scientifiques de l’Institut de Physique du globe de Paris, d’Université Paris Cité et du Laboratoire national de métrologie et d’essais ont échantillonné, pendant un an, les eaux de surface provenant de 3 bassins versants avec un usage des sols différents : l’un majoritairement forestier, le deuxième agricole et le troisième urbain.

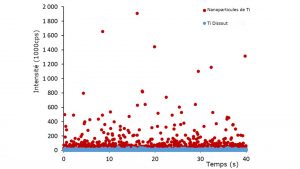

Analyse par sp-ICPMS montre la prédominance du Titane sous forme nanoparticulaire par rapport à la forme dissoute. © IPGP

En mesurant les concentrations de dioxyde titane (TiO2) dans ces échantillons et l’évolution des concentrations au cours du temps, l’équipe a montré que l’utilisation du sol avait une incidence sur la concentration des nanoparticules, que le type de sol, associé à l’utilisation qui en est faite, joue également sur la façon dont le titane peut former des complexes avec d’autres constituants présents dans le milieu. Ils ont aussi montré que la concentration en TiO2 variait de manière saisonnière.

Grâce à une méthode d’analyse originale, la spectrométrie de masse à plasma inductif en mode de simple particule (sp-ICPMS) les chercheurs ont détecté en moyenne 910 millions de nanoparticules de TiO2 par litre d’eau avec une prédominance d’objets ayant une taille moyenne de 40 nm. Ils mettent aussi en évidence une exportation deux fois plus importante de nanoparticules de TiO2 pour le bassin versant agricole par rapport au bassin versant urbain.

En montrant comment les facteurs environnementaux naturels (type de sol, saison, quantité de matière organique dissoute) et ceux liés aux activités humaines (activité agricole, densité urbaine) ont une incidence sur le devenir des nanoparticules de titane dans les milieux aquatiques, cette étude apporte des nouvelles connaissances sur la façon dont les nanoparticules de titane évoluent et interagissent avec leur environnement. Elle permet également une meilleure compréhension des paramètres qui contrôlent les cycles biogéochimiques du titane, et plus largement des autres nanoparticules présentes dans les écosystèmes.

Cette étude a bénéficié des soutiens financiers de la région Île-de-France via le DIM Analytics,du programme interdisciplinaire de recherche PIREN-Seine et de l’IdEx Université Paris Cité.

Référence :

Titanium nanoparticles fate in small-sized watersheds under different land-uses, Jia-Lan Wang, Enrica Alasonati, Paola Fisicaro, Marc F. Benedetti, Journal of Hazardous Materials, Volume 422, 2022, 126695, ISSN 0304-3894,

DOI : https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.126695.

À lire aussi

Journée mondiale contre le cancer : une mobilisation collective de la Faculté de Santé

Abraha et Pierre : une amitié au service de la mémoire des peuples en temps de guerre

À Paris, les chemins de deux historiens se croisent. L’un arrive d’Éthiopie, portant avec lui des carnets remplis d’observations quotidiennes rédigées pendant la guerre du Tigré. L’autre, français, est spécialiste de l’histoire contemporaine éthiopienne. De cette...

lire plus

Le rôle clé de la communication intestin-cerveau dans le circuit de la récompense

Menée par Oriane Onimus, doctorante soutenue par la Fondation pour la Recherche Médicale, et dirigée par Giuseppe Gangarossa, professeur à l'Université Paris Cité, une étude publiée le 30 janvier 2026 dans la revue Science Advances révèle que les mécanismes de la...

lire plus

Prédire le risque d’infection chez le nouveau-né grâce au microbiote vaginal

Sous la coordination du Pr Laurent Mandelbrot (Université Paris Cité), chef du service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital Louis-Mourier AP-HP, des équipes de l’AP-HP, de l’Université Paris Cité, de l’Université Sorbonne Paris Nord, de l’Inserm, de l’Institut...

lire plus