Le psoriasis est une maladie inflammatoire chronique caractérisée par une multiplication rapide et excessive des cellules de la peau. Si la recherche progresse et que certains traitements peuvent déjà améliorer le quotidien des patients, cette pathologie demeure toujours incurable. L’équipe menée par Carole Peyssonnaux, directrice de recherche Inserm à l’Institut Cochin (Inserm/CNRS/Université Paris Cité) a montré qu’une hormone qui régule le fer dans l’organisme, appelée hepcidine, est produite par la peau des patients et est essentielle pour déclencher le psoriasis. Cette découverte ouvre de nouvelles pistes de traitement. Des médicaments bloquant l’action de l’hepcidine pourraient en effet être une alternative thérapeutique dans le psoriasis. Ces résultats sont publiés dans la revue Nature Communications.

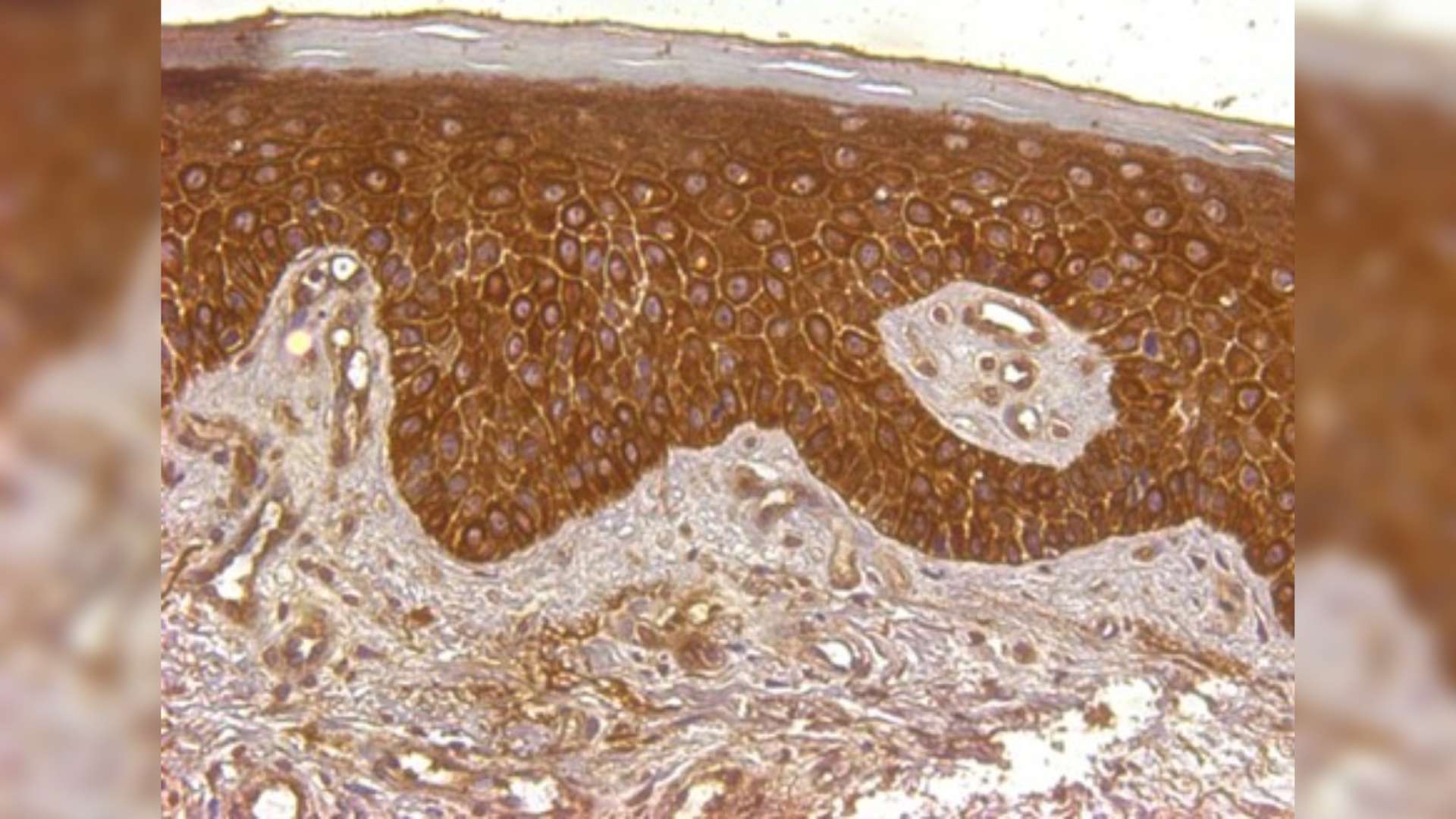

Présence d’hepcidine (visualisée en marron) dans l’épiderme d’un patient souffrant de psoriasis pustuleux.

© Elise Abboud

Le psoriasis est une maladie inflammatoire chronique qui s’exprime principalement au niveau de la peau. C’est une maladie fréquente touchant 2 à 3 % de la population mondiale. Malgré de nombreuses options de traitement disponibles pour améliorer la prise en charge des patients, le psoriasis demeure aujourd’hui une pathologie chronique, qui ne peut être définitivement guérie.

Caractérisée par des plaques rouges recouvertes de squames, la maladie se manifeste par une prolifération excessive des cellules de l’épiderme ainsi que par un excès de cellules immunitaires au niveau de la peau, qui s’accompagne d’une réaction inflammatoire locale.

Au cours des dernières décennies, de nombreux progrès ont été faits dans la compréhension de la maladie, comme l’identification de certains facteurs génétiques. Plusieurs études, dont les résultats sont encore peu connus de la communauté scientifique, ont aussi montré qu’il y avait une accumulation de fer dans la peau des patients souffrant de psoriasis. On sait qu’au niveau de l’organisme, la régulation des niveaux de fer est contrôlée par une hormone : l’hepcidine. Celle-ci est principalement synthétisée par le foie, mais peut être produite par d’autres organes ou tissus en conditions pathologiques.

Depuis des années, l’équipe Fer et Immunité de l’Institut Cochin, dirigée par Carole Peyssonnaux, directrice de recherche à l’Inserm, s’intéresse de près à l’hepcidine. Malgré la présence avérée de fer dans l’épiderme des patients atteints de psoriasis, la production par la peau et le rôle potentiel de cette « hormone du fer » dans le psoriasis n’avaient jamais été investigués. Les chercheurs ont donc décidé d’aller étudier cette piste de plus près.

L’équipe[1] a d’abord montré que l’hepcidine était exprimée dans la peau des patients atteints de psoriasis, particulièrement dans les formes sévères comme le psoriasis pustuleux, qui se caractérise par une accumulation d’un type de globules blancs – les neutrophiles – au sein de l’épiderme.

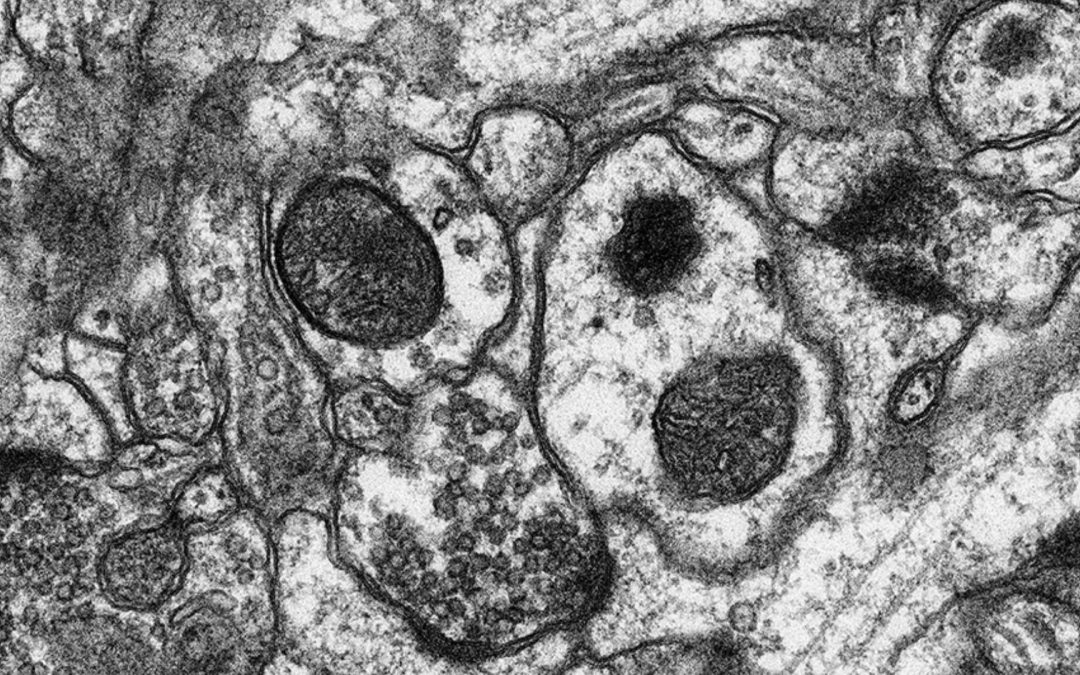

Afin d’étudier plus précisément le rôle de l’hepcidine dans le psoriasis, l’équipe a ensuite développé de nouveaux modèles murins dans lesquels le gène de l’hepcidine était spécifiquement inactivé ou surexprimé dans l’épiderme. Les scientifiques ont alors montré que lorsque le gène de l’hepcidine était activé, certaines caractéristiques du psoriasis étaient induites, notamment les lésions de la peau et le recrutement des neutrophiles dans l’épiderme. À l’inverse, quand le gène était inactivé, les marqueurs du psoriasis disparaissaient.

« L’hepcidine joue un rôle clé dans le développement du psoriasis. À partir de nos résultats, nous montrons que lors du déclenchement du psoriasis, l’hepcidine produite par l’épiderme joue un rôle crucial dans la rétention du fer dans les cellules de la peau. Le fer étant un métal essentiel pour la prolifération cellulaire, cette rétention du fer favorise la division des cellules de l’épiderme de la peau “psoriasique”. D’autre part la rétention de fer médiée par l’hepcidine contribue également au recrutement des neutrophiles, une autre caractéristique des lésions cutanées psoriasiques, notamment pustuleux », précise Carole Peyssonnaux.

La prochaine étape serait d’approfondir ces résultats, dans la perspective de développer des médicaments qui bloqueraient l’action de l’hepcidine et qui pourraient donc être bénéfiques aux patients atteints de psoriasis, notamment chez ceux qui souffrent d’une forme aiguë et résistante. Dans cette optique, l’équipe développe, avec le soutien d’Inserm Transfert, de nouveaux médicaments capables de neutraliser l’hepcidine, afin de les tester dans des modèles animaux de psoriasis.

« À l’avenir, si nos résultats s’avéraient concluants, de tels médicaments pourraient être utilisés comme traitement d’entretien après une poussée, pendant les phases de rémission, afin de prévenir la récurrence de la maladie. Des études complémentaires permettront de déterminer si l’hepcidine joue également un rôle dans d’autres maladies inflammatoires de la peau », conclut Carole Peyssonnaux.

[1]En collaboration avec l’équipe de Selim Aractingi (hôpital Cochin) et d’Hervé Bachelez (hôpital Saint-Louis)

Référence

Skin hepcidin initiates psoriasiform skin inflammation via Fe-driven hyperproliferation and neutrophil recruitment

À lire aussi

Le transport subcellulaire au service de la mémoire

Une étude issue d’une collaboration internationale, coordonnée par Nicolas Panayotis, chercheur au Saints-Pères Institute for the Neurosciences (SPPIN – CNRS/Université Paris Cité) met en lumière un rôle inattendu de l’importine β1 dans le fonctionnement des synapses...

lire plus

Syndrome coronaire aigu : des premiers résultats prometteurs dans la recherche contre la récidive

À la suite d’un syndrome coronaire aigu (SCA), le risque de récidive d’événement cardiovasculaire majeur (nouvel infarctus, accident coronaire ou décès) est particulièrement élevé. En cause, une inflammation résiduelle ou chronique pour laquelle il n’existe...

lire plus

Consommation de conservateurs : deux études alertent sur un risque accru de cancer et de diabète de type 2

Une consommation plus élevée d’additifs alimentaires conservateurs, utilisés dans les aliments et les boissons transformés industriellement pour prolonger leur durée de conservation, a été associée à une augmentation du risque de cancer et de diabète de type 2. Ces...

lire plus

Une mère sur quatre concernée par des soins irrespectueux en maternité

S’appuyant sur l’Enquête nationale périnatale de 2021, une équipe de chercheuses associant notamment l'Université Paris Cité révèle qu’un quart des mères en France seraient concernées par des soins irrespectueux en maternité, associés à un risque accru de dépression...

lire plus